活用事例

【特別企画】NR-X 開発・テスト協力店に聞く

「働く環境を改善できる」販売店に欠かせない一台に

2024年09月17日

近日リリースされる新型インサーター搭載 丁合機「NR-X」。特別企画として、この新型機の開発にご協力頂いた京都新聞瀬田販売所(滋賀県大津市)の髙橋宗浩所長(取材時)に、インサーター搭載 丁合機の導入で変わったこと、これからの可能性について話を聞きました。

インサーター搭載 丁合機を勧める理由

1.圧倒的なコンパクトさは、これからの販売店に欠かせない

瀬田新聞販売所では、インサーター搭載 丁合機の「TZR-MRI」を導入済みです。導入して5年経ちますが、この店を大きく変えたと実感しています。

「インサーター搭載型丁合機2300TZS-MRI 誰もが効率よく働ける作業環境を目指して」

そもそも、どうしてインサーター搭載 丁合機を取り入れたのか。折込の機械を動かすのは1日のうち僅かな時間です。にもかかわらず、スペースもコストもかさみます。この悩みを解決できると直感したのが、インサーター、丁合機、リフターが一体化したコンパクトな「TZR-MRI」だったのです。

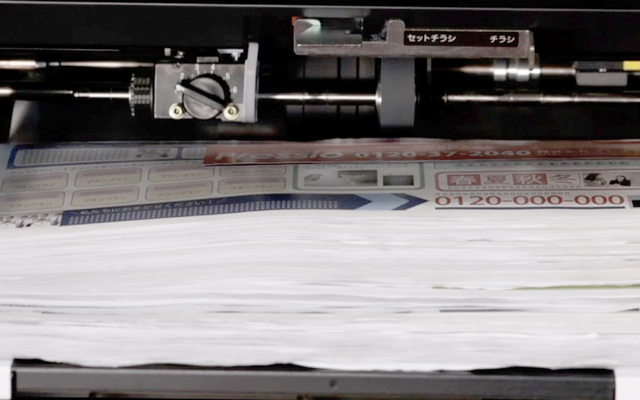

真ん中にあるのが「TZR-MRI」。「NR-X」はこれよりひと回り小さい。開発時に「NR-X」をテスト使用したスタッフは「一番上の段も作業しやすいです。なによりも、圧迫感がないのがいいですね」と話す。

機械のサイズが小さいので、作業台周りも広く人が動きやすく作業しやすい環境になっています。新しいインサーター搭載 丁合機の「NR-X」はこの機種に比べ更に小さく、価格も抑えられています。導入で機械のスペース・固定費ともよりコンパクト化できるのは、大きな利点だと思います。

2.「職人芸」に頼らずとも、人手不足を解決できる

「中入れ作業の自動化」も導入理由のひとつです。この作業はいわば「職人芸」。ベテランは下手な機械よりずっと作業が速いのですが、そこに頼っていてはいずれ行き詰まるだろうとの思いはありました。さらに、経験年数の浅いスタッフの作業量はベテランの三分の一程度。「こなせる量が違うのに時給がほぼ変わらない」といった不満は、離職の原因にもなります。ですから、直接収益に結びつかない作業を自動化したいとの思いは長年抱えていました。

ただ機械を入れればすぐに解決するというわけではありません。特に、最近増えてきた薄い新聞・チラシは破れやすかったりさばきにくかったりと扱いが難しい。「NR-X」最大のポイントは、ここに確実に対応できることです。スピードをあげてもエラーはほぼ出ない。

紙を送る丁合機のゴムローラーをスリックゴムに替えた。薄く表面がすべりやすい折込広告でもシワが寄らない。

開発時から、コンパクトで高い安定性を備えた「NR-X」は、折込機のスタンダードになると感じていました。これからの新聞販売店を変える一台になるのではないでしょうか。

働く環境を変える「抜群の安定性と操作性」 販売店の声をもとに、作り込まれたマシン

(『新聞情報』の2024年04月24日付4面)

導入後の変化

「アルバイトが有給を取れる」人も採用できるように

インサーター搭載 丁合機の導入で、仕事の進め方も大きく変わりました。出勤時に既に準備が終わっているので、すぐに配達に出られます。スタッフは仕事を早く終わらせて帰宅するもよし、配達部数を増やすもよしと多様な働き方を選べるようにもなったんです。

4人で行っていた配達前作業も、最近では2人で行えるようになりました(機械を操作するのは1人)。私かアルバイトスタッフが対応しているのですが、入社3カ月の経験が浅いスタッフでも直感的に使えるインサーター搭載 丁合機で、中入れ作業を自動化したからこそ実現できたことです。

5年前に導入した完全週休二日制の定着と、週40時間労働の徹底にも役立ちました。また、20人いるアルバイトスタッフにも有給休暇制度を設けることができています。

職場環境が変わったことは、口コミで地域にも拡がっていたようです。ありがたいことに、今では求人をかけると必ず応募があります。数年前は全く反応がなかったので、雲泥の差ですね。

新聞販売店の未来のために

「新たな読者サービスや事業を創ることもできる」

瀬田新聞販売所にて「NR-X」を動かした際の様子(テスト機のためリリース機とはデザインが若干異なります)。

大津市は県庁所在地なので夕刊も配達していますし、瀬田は大学があるので読者を増やす機会も多いと言えます。ですが、私は「新たなビジネスの展開」で経営基盤を強固にし、読者がいる限り新聞を届けられる仕組みを維持したいと考えています。一方で「新しい事業」を始めるには余力も必要です。自動化で時間・人手に余裕が生まれた今は、それを新たな事業に振り向ける絶好のチャンスとも感じています。

この前お会いした所長の働く店舗は文化財に指定され、長い歴史もあるそうです。実は私のところも父の代でちょうど50年。形を変えつつも、地域のなかで何ができるかを考え続けていきたいですね。

電話受付代行サービス 「土日祝プラン」および「夜間プラン」

電話受付代行サービス 「土日祝プラン」および「夜間プラン」 【特別企画】NR-X 開発・テスト協力店に聞く

【特別企画】NR-X 開発・テスト協力店に聞く インサーター搭載型丁合機1900TZS-MRI

インサーター搭載型丁合機1900TZS-MRI 包装機RV-iXI【s】、丁合機(重送検知センサー付き)2300TZR-SCi

包装機RV-iXI【s】、丁合機(重送検知センサー付き)2300TZR-SCi 丁合機(重送検知センサー付き)2300TZR-SCi

丁合機(重送検知センサー付き)2300TZR-SCi